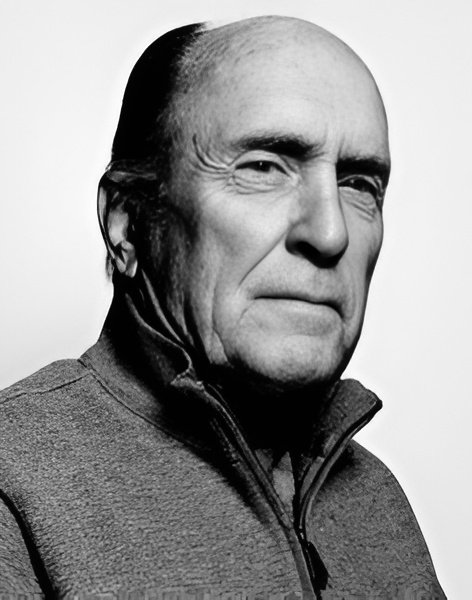

Redacción Exposición Mediática.- El cine contemporáneo pierde a uno de sus intérpretes más sólidos y reverenciados. Robert Duvall falleció a los 95 años, dejando tras de sí una obra que no solo atraviesa generaciones, sino que define estándares de sobriedad, rigor actoral y compromiso con el personaje. Con él se extingue una presencia que nunca necesitó estridencias para imponerse en pantalla.

Duvall fue, ante todo, un actor de verdad. Un intérprete que comprendía el oficio como una construcción paciente, casi artesanal, donde cada gesto tenía intención dramática y cada silencio una densidad moral. Su carrera, extendida por más de siete décadas, no se edificó sobre el espectáculo vacío, sino sobre la profundidad psicológica y la precisión técnica.

Orígenes: disciplina, fe y vocación

Robert Selden Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Estados Unidos. Fue hijo del contraalmirante William Howard Duvall, oficial de la Marina estadounidense, y de Mildred Virginia Hart, actriz aficionada vinculada al teatro comunitario.

De su padre heredó la disciplina y el sentido del deber; de su madre, la sensibilidad artística. Aquella combinación de rigor y expresión moldearía el perfil del intérprete que décadas después sería sinónimo de precisión y profundidad psicológica.

Tras completar estudios en Principia College y servir brevemente en el Ejército de los Estados Unidos, Duvall se trasladó a Nueva York para formarse en el prestigioso Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Allí coincidió con futuros gigantes del cine como Dustin Hoffman y Gene Hackman. Esa etapa formativa consolidó su adhesión a una actuación orgánica, fundamentada en la experiencia interna del personaje y no en la gesticulación superficial.

Los primeros pasos: del escenario a la pantalla

Antes de conquistar Hollywood, Duvall se curtió en el teatro off-Broadway y en la televisión de los años cincuenta y sesenta. Participó en series dramáticas en vivo, donde el margen de error era mínimo y la concentración absoluta. Aquella escuela de inmediatez fortaleció su temple escénico.

Su debut cinematográfico llegó con una aparición breve pero inolvidable en To Kill a Mockingbird (1962), dirigida por Robert Mulligan. En el papel de Boo Radley, Duvall apenas pronunció palabras; sin embargo, su sola presencia transmitió una compleja mezcla de fragilidad y misterio. Ese primer trabajo ya anticipaba la esencia de su estilo: economía expresiva y densidad emocional.

Durante la década siguiente consolidó una reputación de actor confiable y profundo, capaz de aportar matices a cualquier producción, hasta que llegó el papel que lo proyectaría definitivamente al panteón cinematográfico.

El arquitecto de personajes memorables

Para el gran público, su nombre quedará indeleblemente ligado a Tom Hagen en The Godfather, la monumental saga dirigida por Francis Ford Coppola. Como el abogado y consigliere de la familia Corleone, Duvall aportó una serenidad estratégica que equilibraba el torbellino emocional del relato. Su Hagen no era el más ruidoso en la sala, pero sí el más calculador. En esa contención residía su poder.

En Apocalypse Now, su coronel Kilgore quedó grabado en la memoria colectiva con una mezcla inquietante de carisma y brutalidad. La célebre secuencia del ataque aéreo, acompañada por la “Cabalgata de las valquirias”, no habría alcanzado la misma dimensión sin la convicción casi mística que Duvall imprimió a su oficial de caballería aérea. Allí demostró que podía encarnar la épica y la demencia con idéntica naturalidad.

Sin embargo, reducir su legado a estos dos títulos sería injusto. Su versatilidad fue su marca distintiva.

El Oscar y la consagración

En 1983 obtuvo el Premio de la Academia como Mejor Actor por Tender Mercies, donde interpretó a un cantante country en decadencia que busca redención. Aquella actuación no se sostuvo en grandes discursos ni en explosiones melodramáticas. Fue un trabajo de introspección y humanidad, de miradas bajas y vulnerabilidad contenida. El Oscar no fue una concesión sentimental, sino el reconocimiento a una interpretación de alto calibre técnico y emocional.

A lo largo de su trayectoria acumuló múltiples nominaciones y premios internacionales, consolidándose como uno de los intérpretes más respetados de su generación. Su prestigio no provenía de la celebridad superficial, sino de la coherencia profesional.

El actor de reparto que siempre fue protagonista

Una de las paradojas más fascinantes de Robert Duvall es que, aun cuando ocupaba roles secundarios, su presencia gravitaba con fuerza propia. En To Kill a Mockingbird, en los albores de su carrera cinematográfica, su breve pero impactante aparición ya anticipaba una sensibilidad particular para dotar de humanidad a personajes marginales.

En The Great Santini, exploró la complejidad del autoritarismo paterno con una intensidad que evitó la caricatura. Más tarde, en The Apostle, proyecto que también escribió y dirigió, ofreció un retrato valiente de fe, culpa y redención en la América profunda. Aquella obra evidenció que Duvall no solo era un intérprete excepcional, sino también un creador con mirada autoral.

Incluso en etapas más recientes, como en The Judge, demostró que la madurez no atenuó su intensidad dramática. Cada arruga en su rostro parecía narrar una historia propia, cada pausa tenía peso específico.

Disciplina, método y autenticidad

Formado en el entorno del Actor’s Studio, contemporáneo de figuras como Al Pacino y Dustin Hoffman, Duvall compartía con esa generación el respeto casi reverencial por el proceso interpretativo. Pero a diferencia de otros colegas más mediáticos, eligió la discreción. No cultivó una figura pública ruidosa; dejó que su trabajo hablara por él.

Su estilo se caracterizó por la economía expresiva. Nunca abusó del gesto ni del subrayado emocional. Entendía que el cine amplifica los matices y que la cámara detecta la impostura. Por eso, su herramienta fundamental fue la verdad escénica.

Esa honestidad interpretativa convirtió a sus personajes en seres tridimensionales. No había villanos planos ni héroes simplistas en su galería de roles; había hombres complejos, atravesados por contradicciones.

Un legado que trasciende generaciones

La muerte de Robert Duvall no es solo la despedida de un actor longevo; es el cierre simbólico de una era del cine estadounidense marcada por la intensidad dramática y el riesgo artístico. Representó un momento histórico en el que los estudios apostaban por historias densas, personajes moralmente ambiguos y actuaciones de largo aliento.

Para las nuevas generaciones de intérpretes, su carrera constituye un manual silencioso de ética profesional: selección cuidadosa de proyectos, compromiso absoluto con el personaje y rechazo a la superficialidad.

Su filmografía permanece como testimonio de un arte que no depende de efectos especiales ni de campañas publicitarias desmedidas, sino del poder esencial del ser humano frente a la cámara.

La estatura del silencio

En tiempos de sobreexposición mediática, Duvall eligió el bajo perfil. Esa decisión, lejos de restarle visibilidad, fortaleció su figura. Su autoridad artística no provenía del escándalo, sino de la consistencia.

Su partida deja un vacío tangible en la industria, pero también una herencia invaluable. Cada vez que una nueva audiencia descubra El Padrino o se estremezca ante la intensidad de Apocalypse Now, su presencia volverá a cobrar vida.

Robert Duvall entendió que actuar no es aparentar, sino revelar. Revelar las fisuras del alma humana, las zonas grises de la moral y la fragilidad que subyace bajo el poder.

Hoy el telón cae para uno de los grandes. Pero su obra —serena, firme, inmortal— seguirá iluminando la pantalla con la dignidad de quien hizo del cine un territorio de verdad.

Descanse en paz, maestro…

![]()